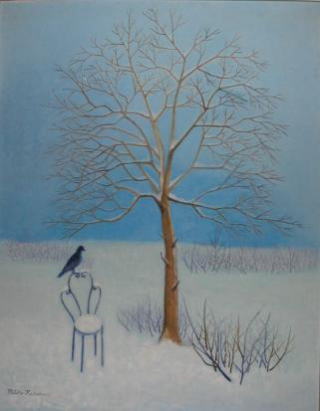

百号のキャンパスのほぼ下半分に、真っ白な雪が描かれている。上半分は青空だが、淡い色調だ。中央には、空と雪を結ぶかのように一本の大樹が葉を落とした枝を四方に伸ばしている。

後の雪原では、小さな潅木がところどころに集まって、遠慮がちに枝を空に向け、自分たちが脇役であることを自認しているかのようだ。

大樹の左には、ガーデンチェアが置かれ、鉄の背もたれの上に、私こそが主役ですといわんばかりの格好で一羽の鳥が中央にクチバシを向けて止まっている。雪を背景にシルエットで描かれているのでよくは分からないが、青みがかった大型の鳩のような鳥だ。

静まりかえった雪原に舞い降りた一羽の青い鳥が、夕のしじまを破って、森のメルヘンでも語っているのだろうか。

『冬の詩』とタイトルがつけられた油絵は、亡くなった母の遺作で、今は我が家の玄関の正面に架かっている。

ここに来るまで1枚の画は様々なところを渡り歩いた。

20年ほど前、少し広いリビングの家に転居した機会に、たくさんある中で、私の一番好きだったこの画を母がプレゼントしてくれた。

その後海外勤務などで移動の多い時期が重なり、『冬の詩』は娘のアパートの物置やトランクルームなど点々と場所を変えた。12年前の阪神大震災で神戸の実家は無残にも倒壊。母の油絵もすべて泥の中に埋もれてしまったが、既に持ち出されていた『冬の詩』だけは難を逃れた。

母の晩年には、入居先の老人施設に寄贈され、食堂に架けられていた。が、母の死後、長女が祖母の形見にとこの画を引き取って、自分のアパートの狭い部屋に無理やり飾っていた。

2ヶ月ほど前、長女がアメリカに移住した際、流石に百号の画を持っていく訳にはいかないと、我が家に返されてきた。

生来ロマンチストの母は、少女時代に当時まだ珍しかったピアノを始めた。女学校の卒業式では皆の前で『月光』を弾いたと聞く。女専では国文科に進み、文学に興味を向けるようになる。

自分の想いとは裏腹に平凡な見合い結婚をしてからは、内に秘めたロマンを短歌や俳句に吐露していたようだ。だが、限られた文字では物足りなかったのか、私が小学校3年のときに画を始めた。40の手習いだったが意外に長続きし、私が大学に入った年の秋、二科展に初入選した。

母は8畳の和室に続いた縁側をアトリエ代わりにしていて、ところ構わず絵の具のチューブが散らばっていた。その頃から家に帰ると、いつも油絵の具の匂いがしていたのを想い出す。

『冬の詩』は1985年の作品で、某美術出版社から賞を受けたが、母としては必ずしも自信作ではなかったようだ。この画の話になると、「あんまり上手に描けてないやろ。」と、本心からか照れからか、決まってそう言うのだった。

2ヶ月前、私が多摩川を見下ろすマンションに移ったのに併せ、この画を引き取った。私にとって今度のマンションは終の棲家だが、『冬の詩』も漸く安住の地をみつけたことになる。ついでに、引越しの際の廃棄荷物の中から油絵の具のこびりついた母のパレットを拾い上げ、自室の壁に飾った。そのためか、次女と二人暮らしの生活を母が見守ってくれるような気がする。

(了)

[2007年8月記 原稿用紙 約4.5枚 課題「絵」―どんな絵かも書く]