この本はスイス生まれの女医であるキュブラー・ロスが、200人の末期ガンの患者にインタビューを行い、「死に行く過程」を5段階にまとめたものだ。原作名は”On

deth and dying”というものので、直訳すると「死および死に行くに際して」ということになる。彼女の目的は「死につつある患者を如何に幸せな気分にさせて『死』というものを受容させるか」ということにある。いわば、ホスピスの基本となる手引書といっても差し支えないだろう。

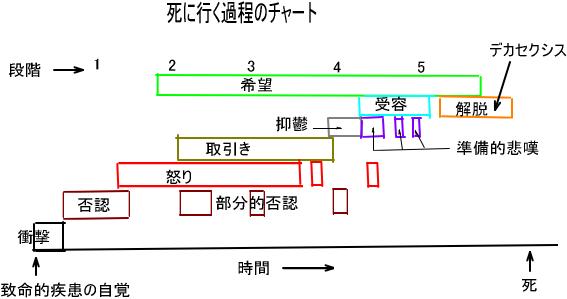

彼女の解釈によれば、死に行く過程は次の5段階に分類されるという。勿論、各段階がキッチリとあるわけではなく、あるものは重なり合ったり、また次の段階に進んだ後にも間歇的に出でくるものもある。また、人によってはプロセスの1つないしは2つがとぶこともあるという。先ずは、彼女の作成による「死に行く5段階」というものを図示すると以下のようになる。(この図はオリジナルに幾分修正を加えてある。)

図の下の部分から見ていくと、先ず、医師により致命的疾患が告知されると当然ながら大きな衝撃を受ける。患者の第一の反応は「そんなことはないはずだ。」という「否認」である。この否認は最上段の「希望」との関連で第2段階以降も間歇的に現れtくる。「仮にそうだとしても、特効薬が発明されて自分は助かるのではないか。」といった部分的否認の形をとる。

第2段階は「怒り」と名付けられているもので、「どうして私がこんな目に遭わなければならないのだ。」という「他の誰でもない自分に悲劇的な運命を与えたもの」への怒りという意味だろう。「楽我記」第4項の「苦しみの中でも幸せは見つかる」でいうところの「スピリチュアルな苦しみ」に相当するといえる。この怒りは次の第3段階まで引きずられ、以後も間歇的に現れるとされている。

第3段階は「延命への取引き」である。「もう6ヶ月生かしてくれればどんなことでもする。」とか「悪いところはすべて改めるので何とか命だけは助けてほしい。」という絶対なるもの(神)に対する取引きと捉えられる。

取引きが成功しないと分かると「抑鬱」の段階に入る。「思い残し、やり残しがあるのに死んで行かなければならない自分の運命に失望しウツ症状に入る。これが抑鬱の状態だ。やがて、すべてに絶望を感じ、間歇的に「部分的悲嘆」のプロセスへと移っていく。

しかし、部分的悲嘆のプロセスと並行して、死を受け入れる「受容」の段階に入っていく。興味深いのは、この受容段階に入っても未だ一縷の希望を捨てきれないことだ。しかし、受容段階が過ぎると、ある時期に、突然、すべてを悟った心の状態が現れる。いよいよ最後の瞬間が近づいてくるのだ。ここでは、希望ともきっぱりと別れを告げ、安らかに死を受け入れる。この段階で、所謂、最後の言葉を洩らすことがあるという。ゲーテは「もっと光を」と言ったと伝えられるし、夏目漱石は「もう泣いてもいいよ」と言ったそうだが、こうした臨終に際して言葉を残すのはこの段階である。

キュブラー・ロスはこの受容の最終段階を「デカセクシス」と呼んでいる。これは、原語では”Decathexis”という単語で、この単語は”decathect”という動詞の名詞形である。decathect

の意味は「(近く死ぬことを前提に)人・物・考えに対する愛着を放棄する」と英和辞典に出ている。実に複雑な状況を表す単語が存在すること自体驚きだが、このデカセクシスの段階こそが我々に馴染みのある言葉でいえば「解脱」の状態であり、仏経でいう「無我の境地」や「涅槃」につながるものではないだろうか。この本の翻訳者の川口正吉氏も、「デカセクシスとは精神エネルギーのすべてを周囲の関わりから引き離すこと」で、それは「涅槃」につながるとしている。

仏経の教えによると、涅槃の状態に到達するためにはそれ相当の修行が必要だとされる。しかし、キュブラー・ロスは凡人でも周囲の愛と協力によってデカセクシスに容易に到達できるとしている。そして、非常に興味深いことには、愛と協力の本質はコミュニケーションであると断定する。「苦しみの中でも幸せがみつかる」の中で、小澤竹俊氏もホスピスの基本はコミュニケーションであることを力説していたが、「愛がコミュニケーションである」とするロス女史の主張には共鳴させられるところが多い。

最後に、川口氏が「あとがき」の中で、臨終の段階を素晴らしい表現で定義しているので、それを紹介しておきたい。

臨終とは、薄暗いベッドルームに宇宙の風がごうごうと吹く荘厳なドラマである。あの限りなく複雑な精神と肉体、物質と魂とのかたまりである小さな生命が、時間と空間とを造物主に返し、宇宙の霊(スピリット)と融合して永遠性を獲得する瞬間である。